3月28日下午,浙江师范大学计算机科学与技术学院特聘教授、博士生导师吴剑明应邀为初阳学院的同学们带来以“大模型赋能学习与科研:从知识获取到创新突破的全新路径”为主题的讲座。吴教授凭借深厚的学术背景和多年跨行业研究的经验,详细梳理了大模型的发展历程,剖析了DeepSeek的技术优势,并探讨人工智能在知识获取、学术研究及前沿创新中的应用。

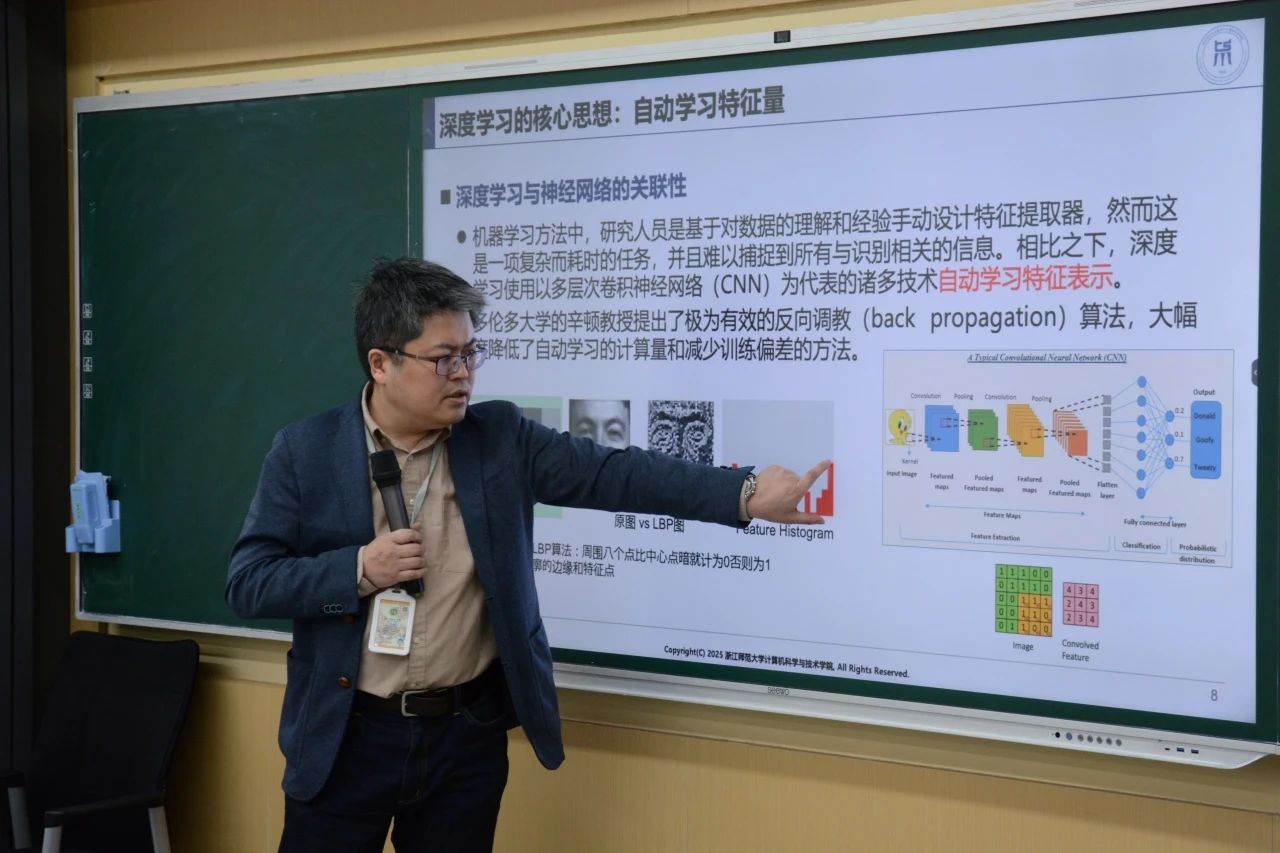

吴老师首先带领大家回顾了人工智能与大模型的演进历程。从20世纪50年代的符号主义人工智能,到近年来深度学习的突破,他指出,大模型的核心在于对海量数据的高效训练和优化。特别是2017年Transformer架构的提出,使得模型能够更精准地捕捉语境关系,为自然语言处理、计算机视觉等任务带来了革命性变革。随着算力的提升和数据规模的扩张,BERT、GPT、DeepSeek等大模型相继问世,在跨模态学习、智能生成等领域展现出巨大潜力。

他强调,大模型的进步是在算法优化、数据质量和工程实现等多方面协同之下实现的。以DeepSeek为例,该模型在参数规模、知识覆盖面以及推理能力上均达到行业领先水平,能够提供更精准、更符合人类思维习惯的智能交互体验。这些技术进步不仅改变了信息获取方式,也为科研工作者提供了全新的工具。

吴老师指出,DeepSeek等大模型已广泛应用于生物医药、材料科学、社会科学等多个领域。例如:在药物研发中,人工智能可以辅助分析分子结构、预测蛋白质相互作用,大幅缩短研究周期;在材料学领域,大模型能够模拟新型材料的物理性质,提升实验效率。随着技术的不断发展,大模型正逐步成为科研工作的“智能助手”,帮助研究者从海量信息中快速筛选、整合并生成新的知识体系。吴老师指出,DeepSeek等大模型已广泛应用于生物医药、材料科学、社会科学等多个领域。例如:在药物研发中,人工智能可以辅助分析分子结构、预测蛋白质相互作用,大幅缩短研究周期;在材料学领域,大模型能够模拟新型材料的物理性质,提升实验效率。随着技术的不断发展,大模型正逐步成为科研工作的“智能助手”,帮助研究者从海量信息中快速筛选、整合并生成新的知识体系。

吴老师结合自身研究经历,介绍了大模型在多模态学习、元宇宙空间识别等前沿领域的应用。他曾在日本KDDI株式会社和元宇宙独角兽企业Cellid株式会社担任技术主管,深度参与人工智能在空间计算、增强现实(AR)等领域的落地实践。他指出,人工智能正从单一模态的文本生成,向图像、音频、视频等多模态融合发展,这不仅提升了模型的认知能力,也为智能制造、自动驾驶、医疗诊断等行业带来了新的可能性。

他进一步强调,未来的科研模式将由数据驱动和智能决策主导,传统的实验与计算研究将与人工智能深度融合。例如,在科学研究中,大模型可以基于已有数据预测实验结果,指导科学家优化实验方案,从而减少试错成本,提高研究效率。这种范式变革不仅加速了科技创新,也改变了科研人员的工作方式,推动学科交叉与知识融合的进程。

在讲座的最后,吴老师展望大模型技术的发展趋势,并指出随着算力的持续提升、多模态融合的深入发展,大模型将在更多领域引发颠覆性变革。未来,人工智能将在智慧教育、智能医疗、工程设计等方向上展现出更广阔的应用前景,为科技创新提供更强有力的支撑。他鼓励在座师生积极探索人工智能与科研的结合点,培养计算思维和跨学科创新能力,把握大模型时代的科研新机遇。

讲座结束后,不少同学表示,吴老师的讲座让他们对人工智能赋能科研有了全新的认知,也启发了自己对未来科研方向的思考。此次讲座不仅加深了大家对大模型赋能科研的理解,也为未来的学术研究提供了新的思考方向。