11月10日上午,本学期第一期初阳讲堂文科专场在16幢523开展。中国社会科学文学研究所编审马昕教授为同学们带来了题为《古典文学知识的更新与普及》的精彩讲座。马昕教授有着19年教学经验,一直秉持着以学者视角、学术思维理解语文教学的理念,这恰与初阳学院人才培养的两个方向——拔尖人才培养方向和卓越教师培养方向相契合。

马教授多年从教,在教育行业颇有建树,他坦言:“我一直坚定相信自己能够在教育行业有一番作为,最重要的根基便是学术上的思维训练。”

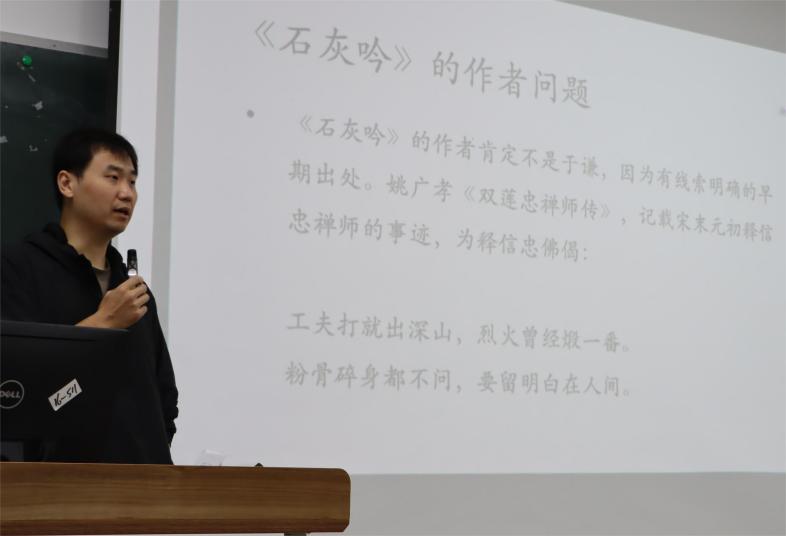

马教授从同学们熟悉的《石灰吟》入手,提出《石灰吟》的作者问题,带领同学们追溯《石灰吟》最早的文本形态,探寻民族英雄于谦的作者地位的确立过程。这一知识的定型与固化经历了六百余年。从这个典型案例中,同学们不仅意识到了古典文学知识的松动与更新任重道远,还了解到知识定型的发展方向由意识形态需求与猎奇心理二者博弈构成,当代古典文学知识固化以基础教育和影视作品为主,故事与文学知识相辅相成等。

马教授还就“高考题出的苏轼的词不是豪放风格”这一现象,指出古典文学在教育领域和公共领域的更新与普及不足。那么,教育工作者该如何做?马教授以《出师表》背后的法家权谋等几个简单的例子,让同学们明白教材编选的基本考量;并指出教育工作者面对教材,要“知其然”更要“知其所以然”。

古典文学学者在相关知识更新与普及的新形态层出不穷的大背景下也会有一系列“新身份”。首先,传统做法仍可深入延续,学者可参与主导中小学教材的编写和试题命制,使得文言文试题命制走出史书,去拥抱诸子、文集,古诗词试题命制回归文学现场。“新学者”也可参与大众娱乐,从事知识付费。马教授向同学们介绍了他所认识的几位“新学者”如康震、马大勇、蔡丹君等学者,其中,马教授着重介绍的蔡丹君学者引发了同学们极大的兴趣。纯粹的古典文学专业研究对知识更新与普及也有着极大推动作用,专业研究相当于“水面之下的冰山”,幕后学者的专业研究支撑着走到台前的新身份学者不断输出独到的见解。马教授强调:“学者脱离社会层面,进行纯粹的学术研究时务必要确保其专业性,警惕非专业因素的干扰,不断深化学术思维。”

讲座最后,马教授对同学们说:“学历越高,学问越大,学历让你能读懂的东西更多,在图书馆能推开的门更多。”马教授对初阳学子寄予厚望,希望同学们能够早日实现思想上的自由。